お前の時間は・・・。

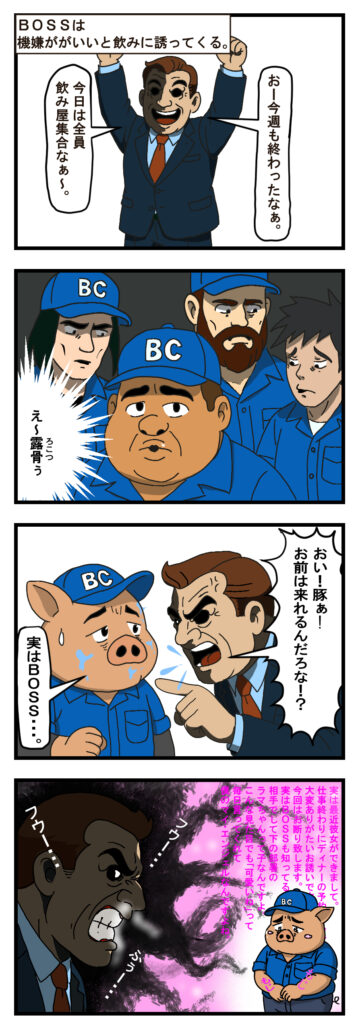

飲み会嫌い。

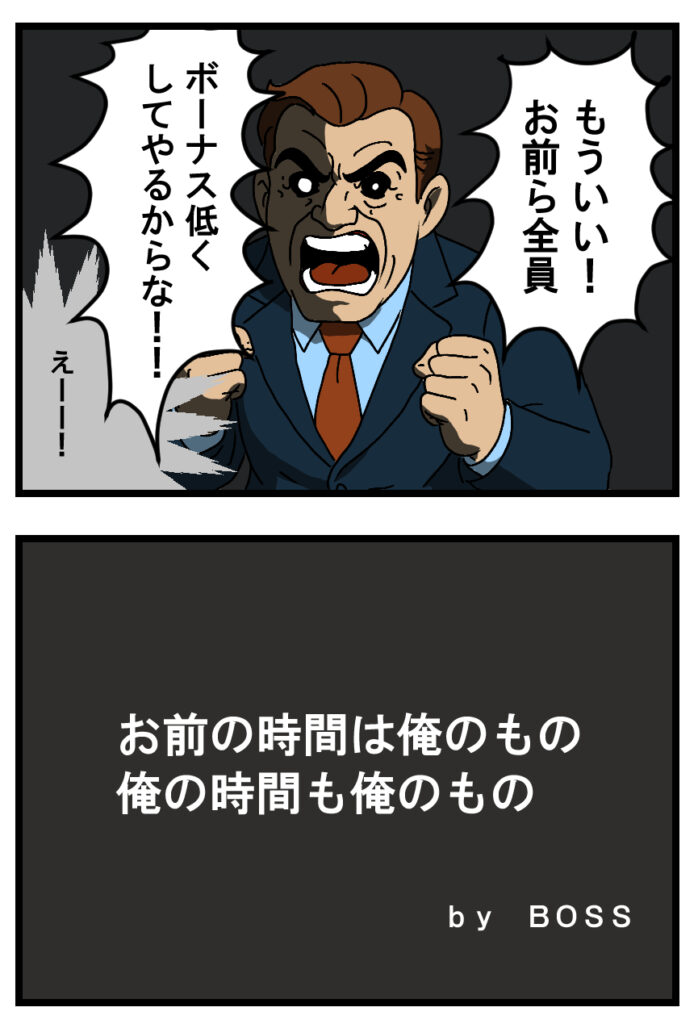

飲み会拒否はボーナス査定下げられる!?

■問題点は?

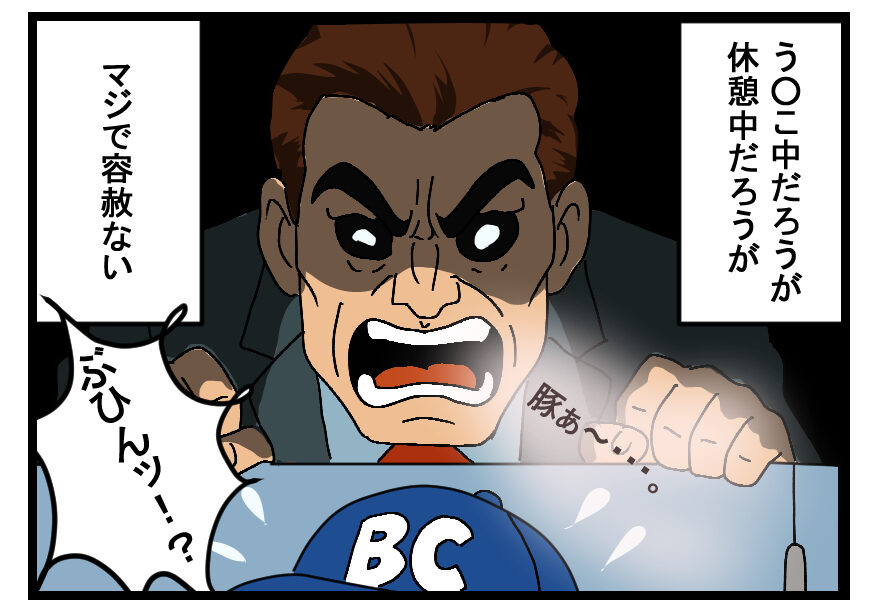

「飲み会に参加しない奴は協調性がない」

「空気を読まない社員にボーナスは出せない」

こんな言い分で、飲み会の欠席が人事評価に影響する職場は、ブラック企業にありがちな”昭和型ハラスメント体質”の典型です。

【主な問題点】

・プライベートの自由を侵害している。

・業務と無関係な私的行動で評価が左右される不当性。

・体質的な「同調圧力文化」の押しつけ。

・精神的苦痛や孤立感を招き、職場環境の悪化を引き起こす。

コンプライアンス的な問題は?

会社が「評価・処遇」に関して以下のような基準を設けている場合、社内コンプライアンスに抵触する恐れがあります。

●ハラスメントの一種とみなされる場合も

・「飲み会強制」や「参加しない社員への不利益扱い」

⇨パワハラ(職場の優越的地位を利用した不当な扱い)と判断されることがあります。

●公平・公正な人事制度の欠如

・業務上の成果や勤務態度とは関係ない行為でボーナス査定を下げる。

⇨評価制度の公正性を損なう=内部統制・論理違反にあたる可能性

労働基準法との関係は?

労働基準法では、明確に「飲み会と評価」の関係を定めている条文はありません。

しかし、以下の観点で問題となり得ます。

●労働契約法 第3条・第5条

・合理的な評価基準が必要(第3条:信義則・公平性)

・安全配慮義務違反(第5条):不公平な評価がストレスやうつ状態を招いた場合、会社の責任が問われる可能性あり

●就業規則違反や賃金規程の逸脱

・評価の根拠が曖昧で、恣意的に査定が下げられた場合、労基署や裁判で争われる事例も実際に存在します。

まとめ

問題点

⇒飲み会の有無でボーナス査定を下げるのは不当・不合理

コンプライアンス

⇒ハラスメント・不公正な人事評価の可能性あり

労働基準法

⇒安全配慮義務・合理性原則違反の可能性あり

本質

⇒飲み会は仕事ではない。評価基準にすべきではない。

「飲み二ケーションが大事」は、もはや時代錯誤。

ボーナスは「飲みの回数」ではなく「働きの中身」で決まるべきです。