強迫

強迫

━━その一言が、刑事事件になることも。

■問題点

本来、職場における「昇格」や「役職の任命」は、業務評価や人事判断に基づいて決まるものです。それにもかかわらず、部下が以下のような言動を行った場合、それは単なる職場トラブルではなく、犯罪行為に該当する可能性があります。

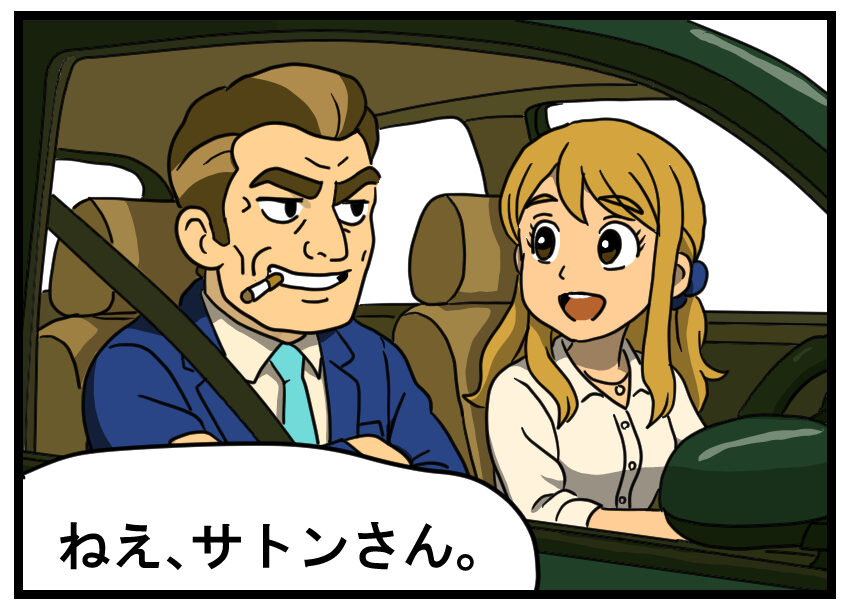

【例1】

部下が上司に「お前は監督者を降りろ。俺を代わりに監督者にしろ」と迫る。

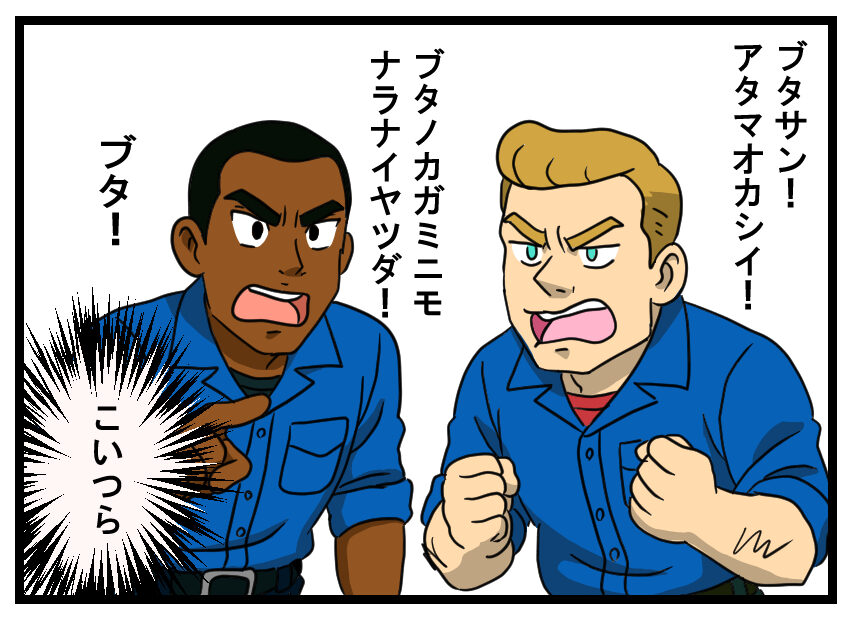

【例2】

勤務時間外に、部下が上司の自宅に無断で押しかけ「俺を監督者にしろ」と強要する。

■どこが問題なのか?

・職場の秩序を破壊する行為

⇒人事制度への不当な干渉。組織としての意思決定を妨害する

・業務外でも上司のプライバシーを侵害

⇒自宅への無断訪問・要求は、明確な嫌がらせ脅迫行為

・周囲の職員に対しても威圧効果を生み出す

⇒「声が大きい人間が出世する」空気が蔓延し組織が崩壊する。

法的にどんな罪にあたる?

このような行為は、刑法上の「強要罪」や「住宅侵入罪」に該当する可能性があります。

●強要罪(刑法 第223条)

暴行または脅迫を用いて、人に義務のないことを強制する行為

⇒3年以下の懲役

⇒「監督者にしろ」「降格しろ」という脅しは、この対象になり得ます。

●住居侵入罪(刑法 第130条)

正当な理由なく他人の住居に立ち入った場合

⇒3年以下の懲役または10万円以下の罰金

●名誉棄損・業務妨害にも発展する可能性

⇒上司への執拗な嫌がらせが続けば、民事訴訟や懲戒処分対象にもなります。

労働基準法・社内規程との関係

・労働基準法そのものに「脅迫」への直接規定はありませんが、就業規則違反に違反する重大な非行として、以下の処分が正当化される可能性があります。

【強迫・強要】

⇒懲戒解雇・降格・出勤停止など

【自宅への無断訪問】

⇒社内調査・訓告・警察通報の可能性

まとめ

【問題点】

強迫・人事への不当干渉・プライバシー侵害

【刑事法】

強要罪・住宅侵入罪・業務妨害などの可能性

【労働法】

就業規則違反により懲戒対象に

【本質】

上下関係の逆転ではなく、組織の秩序と安全の崩壊につながる。

「冗談のつもりだった」「本気じゃなかった」は通用しません。

職場は交渉の場であっても、強迫の場ではありません。